周 济

一、依靠技术创新,实现由“制造大国”到“制造强国”的历史性跨越

在全国科技创新大会上,胡锦涛总书记指出,科学技术日益成为经济社会发展的主要驱动力。必须从国家发展全局的高度,集中力量推进科技创新,必须把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略。

我们国家的发展进入了新的历史时期,要实现以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,最根本的要依靠科技的力量,最关键的要提高自主创新能力,要推动我国经济社会发展尽快走上创新驱动的轨道。

国际金融危机以来,世界经济竞争格局发生了深刻变化,主要有两个大的趋势。一方面,实体经济的战略意义再次凸显,世界主要发达国家重新重视实体经济,纷纷实施再工业化战略。美国2009 年制定《重振美国制造业框架》,通过了《制造业促进法案》;2011年启动“先进制造业伙伴计划”,发布振兴制造业五年出口倍增计划;今年2 月,又制定了《美国先进制造业国家战略计划》,提出要重新认识先进制造业在国民经济体系中的地位,保持在先进制造业领域的国际领先和主导地位。德国、英国、日本等国家都推出一系列重振制造业的重大举措。另一方面,新一轮工业革命正在深化,西方发达国家振兴制造业走的是一条新路子,他们依靠科技创新,抢占国际产业竞争制高点、增强经济发展核心竞争力、谋求未来发展的主动权。例如,苹果公司通过产品模式的创新、各种最新技术的集成创新,成功引领了IT产品的发展方向。再如,美国页岩气开发技术的突破,引起了一场“页岩气革命”,对世界的能源格局乃至政治、经济发展都产生了深刻的影响。

近期,美国学者们发表了一批文章,一是强调新的工业革命即将到来,其核心技术是“制造业数字化”;二是认为美国在信息技术方面具有巨大的优势,应该通过大力发展和广泛应用以数字化和智能化为核心的先进制造技术,实现制造业的革命性变化;三是尖锐地指出,新技术的出现,很可能导致中国制造业在未来20年中出现美国在过去20年所经历的困境,很快就该轮到中国去担忧了。我们应该感谢这些美国的先生们,感谢他们的提醒,感谢他们的警告,我们确实应该有强烈的忧患意识。

经过新中国60多年特别是改革开放30多年的奋斗,中国制造业实现了历史性的跨越式发展,制造业生产总值已成为世界第一,我们国家已经成为“制造大国”。但是,我们还不是“制造强国”,其中最主要的差距是自主创新能力还不强,在技术方面一直处在跟踪和追赶状态,特别是许多关键核心技术还远远没有掌握,制造业综合竞争力还很弱。正如温总理在全国科技创新大会上指出的:“我国是制造业大国,已经具备很强的制造能力,但仍然不是制造业强国,总体上还处于国际分工和产业链的中低端。”,“如果能在‘中国制造’前面再加上‘中国设计’、‘中国创造’,我国的经济和产业格局就会发生根本性变化。”

必须强调的是,我们对中国制造业的未来充满了信心,中国制造业面临着前所未有的挑战,同时也面临着前所未有的机遇。我们既不能妄自尊大,也不必妄自菲薄。今后20年,是我国制造业实现由大到强、在创新和综合竞争力上进入世界前列的绝佳发展机遇期。中国制造业的跨越式发展具备了许多良好的条件:(1) 我国制造业拥有巨大的内需市场,需求是最强大的发展动力;(2) 我国制造业有着世界上最为完整的体系,具备强大的产业基础;(3) 我国一直坚持信息化与工业化融合发展,在制造业数字化方面掌握了核心关键技术,具有强大的技术基础;(4) 我国在制造工业人才队伍建设方面已经形成独特的人力资源优势;(5) 我国制造业在自主创新方面已取得辉煌成就,上天、入地、下海、高铁、输电、发电、国防“杀手锏”等等,显示出巨大的创新潜力。

我们深切地认识到,与美国相比,我们在虚拟经济的创新方面差距极大,在如微软、英特尔、谷歌、苹果公司这样的信息技术原始性创新方面差得很远。然而,今后20年,在“制造业数字化智能化”这样一个核心技术方面,中国制造业完全可以实现战略性的重点突破、重点跨越,实现与西方最发达国家并行甚至超越。这是一个重大的战略抉择,必将取得伟大的胜利。

总之,我们要推动中国制造业发展走上创新驱动的轨道,在今后20年,实现我国从“制造大国”到“制造强国”的跨越式发展。

二、“制造业数字化智能化”是新的工业革命的核心技术

先进制造技术创新的内涵主要包括产品创新、制造技术创新以及产业模式创新。数字化智能化技术是产品创新和制造技术创新的共性使能技术,并深刻改革制造业的生产模式和产业形态,是新的工业革命的核心技术。

2.1 产品创新──“数控一代”和“智能一代”机械产品

2.1.1从两个案例看产品创新的极端重要性

例1:数码相机

它采用光电转换器取代传统胶片将光信息转换成电信息,再进行数字化处理与存储,是应用数字化技术对传统产品进行创新的一个典范。

曾经居于胶片行业全球垄断地位的柯达公司,早在1975年就研发出世界上第一台数码相机,但由于战略性决策失误,没能将这一技术创新成果市场化。随着传统胶片产业被数字化技术所颠覆,柯达公司今年最终宣布破产。

例2:3D(三维)打印机或称为快速成型机

2011年中国十大科技进展之一是研制成功世界上最大的3D打印机。3D打印采用分层加工、迭加成形的方式逐层增加材料来生成三维实体。

相对于传统的材料切削成形(Cutting),3D打印的材料迭加成形(Adding)是一种重大创新。无需机械加工或模具,可极大缩短产品研制周期,随时随地制造出所需物品。3D打印机是一种新型加工装备,既是制造工艺的原理创新,也是应用数字化技术的产品创新,将有可能改变整个制造业的面貌。

从以上两个案例可以看出产品创新对于一个企业以致整个制造业的极端重要性,过去的“三分产品七分市场”的观念已经过时,或许“七分产品三分市场”才能适应当今激烈的市场竞争环境。

2.1.2 应用数控技术和智能技术实现机械产品创新

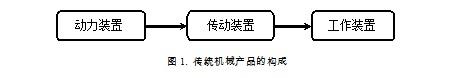

传统机械产品的构成包括动力装置、传动装置和工作装置等三部分(见图1)。其创新可以有多种途径,其中主要的有两种方法:一是创新工作原理或者说工作装置;二是创新运动的驱动和控制系统。

第一种创新,工作原理的创新,这是根本性的,极为重要,3D打印技术即属于这类创新;千百年来,人们一直在不断创造各种新的机械,形成了适用于完成各种不同任务的成千上万的机械产品。

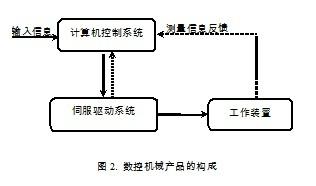

数控化则是对于机械运动的驱动和控制的创新,是第二种创新,其构成如图2所示:

数控化是创新机械产品的有效途径,其核心技术路线是:一方面,用伺服电机驱动系统取代传统机械中的动力装置与传动装置,使传统的机械传动机构得以取消或极大简化,并使机械产品的运动和跟踪过程控制能力极大提高;另一方面,也是更为重要的,采用计算机控制系统对机械运动与工作过程进行控制,即增加了一个“大脑”,使数控机械具有多功能、高柔性、高精度、高效能、高可靠和操作方便等特征,并使智能化成为可能。

数控技术是实现机械产品创新的颠覆性共性使能技术,是先进的信息技术与自动控制、机械制造技术相结合的集成技术,其核心是数字化。数控技术的应用使机械产品的内涵发生根本性变化,使产品功能极大丰富,性能发生质的变化,从根本上提高产品的水平和市场竞争力;并使机械产品向智能化方向发展。

一说起数控,人们就想起了数控机床,这是对的,但很不全面,数控机床是应用数控技术创新机械产品的典范,然而,数控技术是一种共性使能技术,可应用于对各种机械产品进行创新升级。

例3:注塑机的数控化和智能化

注塑成形是最有效的塑料成形方法。我国是全球最大的注塑机生产国,产量占世界年产量的70%以上,但在高端产品方面还远远落后于世界先进水平。

注塑机要完成模具开合、注射、塑化、脱模、调模、注射台移动等6个动作,分别由6个执行机构来实现。注塑机的发展历经传统液压型到伺服节能型再到全电动数控型的演变,目前正向智能数控型方向发展。

(1)传统液压式注塑机

由普通电机提供动力,经液压传动系统驱动6个执行机构;其能耗高、精度低、效率低、环境污染大。

(2)节能型数控注塑机

巧妙地应用数字化技术,用交流伺服电机取代原普通电机,液压传动系统不变;可实现能量的按需供给,消耗电能可减少40% ~ 80%。

(3)全电动数控注塑机

全面应用数字化技术,各执行机构均采用伺服电机驱动,由计算机数控系统进行控制。1)加工精度与稳定性高、质量好;2)可实现复杂的同步重叠动作,生产效率高;3)节省能源40% ~ 80%,噪音低、无油污染。

(4)智能型数控注塑机

进一步引入智能化技术,实现工艺自动优化、参数自动补偿、产品自动分拣、过程自动监控和故障自动诊断等功能,从而实现更高的效率、精度和节能效果。

例4:动力机车的数控化与智能化

我国已成为世界上高速机车技术最发达的国家之一。轨道交通机车历经蒸汽机车、内燃机车、电力机车到动车组的进化,目前正向智能化方向发展。

(1)蒸汽机车

以煤为能源,蒸汽机提供动力,经连杆、摇杆传动驱动机车动轮旋转;采用离心式调速器和节气阀,来控制运行速度。

(2)内燃机车

以油为能源、柴油机提供动力。由柴油机驱动发电机发电,经整流、逆变等处理后供电动机驱动机车轮对;同时,通过对电传动系统的控制实现起动、调速运行和制动。

(3)电力机车

直接以电为能源,从接触网接受电能传输给牵引变压器,经降压、变流、整流及逆变等处理后供电动机驱动机车轮对;同时,通过向牵引电机输入变压变频的交流电控制其输出的转矩,实现对速度的控制。相比内燃机车,具有功率大、电能利用率高、无污染、工作环境好等优点。

(4)动车组

数字化的电力机车。从接触网接受电能传输给多个动车的牵引变压器,经处理后供动车电动机驱动动车轮对;其电机分布在多个动车上,驱动数字化、结构小型化;采用符合IEC 61375-1标准的TCN网络,实现了数字化控制。

(5)电力机车的智能化

基于数据采集、网络通信、智能决策与评判、面向服务的架构等技术,实现动力机车的智能化;智能化使得动力机车具备自感知、自学习和自决策特性,提供更安全、更舒适的服务。

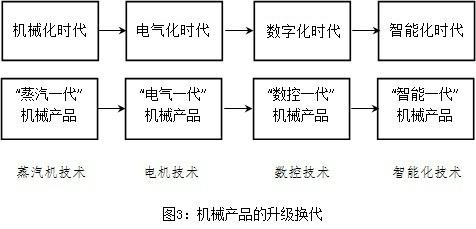

综观全球实现产业结构调整和机械产品升级的历程:蒸汽机技术使机械工业由人力制作时代进入机械化时代;电气技术使机械工业由机械化时代进入电气化时代;数控技术正在使机械工业由电气化时代跃升为数字化时代;在可预见的将来,智能化技术将使机械工业由数字化时代进入智能化时代。

“蒸汽一代”机械产品的核心推动力是由于蒸汽机技术这一共性使能技术带来的一场动力革命;“电气一代”机械产品的核心推动力则是由于电机技术这一共性使能技术带来的另一场动力革命;而数控技术这一共性使能技术对机械产品带来的革命则更加深刻,因为数控化机械增加了一个“大脑”,可使机械产品的功能与性能产生质的飞跃,并为人工智能等先进信息技术的进一步应用奠定了基础,从而最终实现智能化。

因此,“数控一代”和“智能一代”机械产品是信息化与工业化深度融合的产物,其实质是信息化技术引起的深刻变革。可以看到,机械产品的数控化和智能化创新具有鲜明的特征,具有本质的规律,可以普遍运用于各种机械产品创新,可以引起机械产品的升级换代,引起机械工业的深刻变革。这也是我们提出“数控一代”和“智能一代”这样一个概念的缘由和根据。

2.1.3 《“数控一代”机械产品创新工程》和《“智能一代”机械产品创新工程》

应用数控技术进行机械产品创新的技术路线具体明确、相关技术成熟可靠,适用于各行各业机械产品的全面创新:各种金属加工设备特别是金属切削机床;各种非金属加工专用设备,如塑料加工机械;食品、饮料、农副产品、日用化工、制药等制造专用设备;汽车、火车、飞机、轮船等交通运输设备;火炮、雷达、坦克等武器装备;工程、农业、建筑、港口、印刷、医疗机械等。

数控技术可以广泛应用于中、低档机械产品的升级换代,极大提升各种产品性能与市场竞争力,提高制造业的的生产效率和质量水平。数控编织机是一个典型案例。

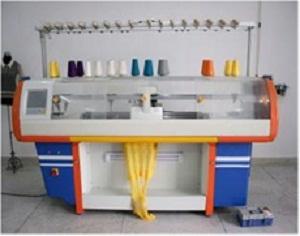

例5:数控编织机

我国是毛纺编织大国,仅东莞大朗镇每年生产毛衣超过3亿件。目前,国内毛衣生产主要依靠手动编织机完成,其效率低下,操作工人的劳动强度很大,大朗镇曾经有多达50万农民工从事编织工作。

数控编织机的单机编织速度比手工横机提高5-8倍;每个工人可同时操作5台设备,大大提高生产效率;与毛衣设计CAD/CAM系统集成,大大提高毛衣花色品种、质量与市场竞争力。

电动汽车是一个典型的数控机械产品;近年来美国军方不断加强研制的“全电坦克”、“全电飞机”、“全电舰船”等先进武器,其实质就是电推动、电控制的数字化装备。我国的“海洋石油981”平台也是一个典型的全电海洋工程平台。

例6:“海洋石油981”平台

它利用柴油机集中发电,然后对整个平台进行电力驱动和数字化控制。这么一个庞然大物,能在大风大浪中巍然不动,靠的是平台底部的8个电推进器。在计算机系统控制下,这8个推进器可以在各个方向上进行角度和推力调整,保证海洋石油平台的稳定和顺利作业。

数控化使机械产品装备了“大脑”,开辟了高端机械产品创新的广阔空间,光刻机精密工作台的研制即为一典型案例。

例7:光刻机精密工作台

光刻机是IC制造中最关键、最复杂和最昂贵的设备。超精密工作台是光刻机核心关键装置,其精度要求极高,几乎接近物理极限,常规机械制造工艺无法实现。

要实现光刻机的高速、大行程、6自由度纳米级精度运动,除合理的运动结构与精密检测技术外,关键在于数字化控制、核心在于数字化补偿。通过补偿控制,我国研制的100nm光刻机工作台实现了高速高精的技术要求。同时,零部件制造精度并非很高,装配与安装要求甚至不比普通精密机床要求高。

随着信息技术、传感技术、控制技术、人工智能技术等的不断发展与应用,使机械产品工作状态与环境等相关信息的实时检测、实时处理、实时补偿、实时控制成为可能,数控化机械产品的自适应、自学习、自我决策等能力必将不断提高,使“数控一代”机械产品进一步进化到“智能一代”机械产品。

2.2 制造技术创新 ── 数字化和智能化集成制造技术

数字化智能化不仅是实现机械产品创新的共性使能技术,也是制造技术创新的共性使能技术,使制造业向数字化智能化集成制造发展,全面提升产品设计、加工和管理水平。

2.2.1 设计技术创新

采用面向产品全生命周期、具有丰富设计知识库和模拟仿真技术支持的数字化智能化设计系统,在虚拟现实、计算机网络、数据库等技术支持下,可在虚拟的数字环境里并行地、协同地实现产品的全数字化设计,结构、性能、功能的模拟与仿真优化,极大提高产品设计质量和一次研发成功率。

例8:波音777/787与ARJ21飞机的全数字化设计

波音777/787飞机采用了全数字化设计,包括整机设计、零部件测试和整机装配;所有开发和测试均采用并行工程方法在不同地点和部门同时展开;利用虚拟现实技术进行各种条件下的模拟试飞。实现了机身和机翼一次对接成功和飞机一次上天成功,缩短研发周期40%、减少返工量50%

我国的ARJ21飞机研制也同样全面采用了三维数字化设计技术和并行工程方法,最终实现了大部段对接一次成功,飞机上天一次成功。

2.2.2 加工技术创新

一是制造工艺创新。数字化技术不仅将催生出加工原理的一些重大创新(比如前述3D打印的材料迭加工艺),同时,加工过程的仿真优化、数字化控制、状态信息实时检测与自适应控制等数字化智能化技术的全面应用将极大提高各种制造工艺的精度和效率,大幅度提升整个制造业的工艺水平。这里举一个例子。

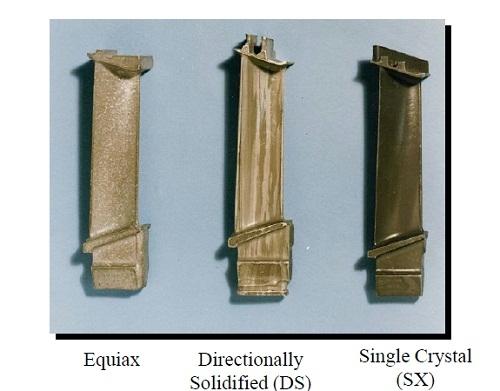

例9:航空发动机单晶叶片定向凝固铸造

航空发动机是飞机的心脏。它是制约我国大飞机研制的瓶颈。我国第一批与大飞机C919配套的发动机,还得采用国外的先进技术。航空发动机热部件的高温合金材料与制造技术是其关键,其中,发动机叶片已从等轴晶叶片、定向柱状晶叶片、发展到目前的定向单晶叶片。高温合金单晶叶片采用真空熔炼、真空浇铸、定向凝固制造技术。在对航空单晶叶片定向凝固过程微观组织进行建模仿真优化的基础上,采用数字化技术对凝固过程进行精确控制,可有效提高单晶叶片的质量和成品率。

二是生产过程数字化创新。数字化智能化技术一方面使CAD、CAM、CAPP、数字化制造装备等得到快速发展,大幅度提升生产系统的功能、性能与自动化程度。另一方面,这些技术的集成可以形成柔性制造单元、数字化车间乃至于数字化工厂,使生产系统的柔性自动化程度不断提高,并向具有感知、决策、执行等功能特征的智能化生产系统的方向发展。

目前,以智能工业机器人为典型代表的智能制造装备已经开始在某些领域得到应用。例如,《纽约时报》近日头版刊登了《不需要工人的技术性工作》的文章,报道了在飞利浦电子公司设在荷兰的一个工厂里,128部拥有高超的柔韧性的工业机器人在永不停息的工作,可以完成工人无法完成的精细工作;并指出这种生产模式代表着未来由机器人主导生产的新潮流,其广泛使用将改变全球工业格局。

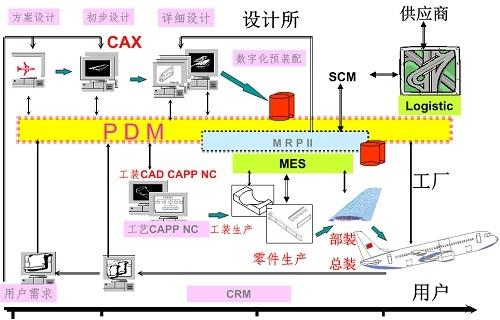

2.2.3 管理技术创新

管理的目标是要追求产品全生命周期的优化及企业的全局优化与最佳模式运作。数字化智能化技术的集成应用,可形成计算机集成制造系统、集成智能制造系统、以至于数字化企业;使企业可对产品整个生命周期内的全部数据进行统一管理,对企业的所有资源进行整合集成管理,建立从供应决策到企业内部各部门再到用户之间的信息集成,从而有效地提高企业的市场反应速度和产品开发速度。

要强调的是,这里谈的制造业,既包括离散型制造业,也包括钢铁、化工、建材等连续型(流程类)制造业。同时,未来先进制造业的范畴进一步扩大到材料制造─新材料的数字化设计与制造、生物制造─生物体的数字化设计与制造等等。

2.3 产业模式创新

以数字化技术为基础,在互联网、物联网、云计算、大数据等技术的强力支持下,制造业的产业模式将发生巨大变化。

生产型服务业将得到全面而快速发展,大中型企业正在走向“产品+服务”的模式,正在从产品制造商向系统集成和服务商转变。

“制造业数字化智能化”带来的产品技术、制造技术与管理技术的进步使企业具备了快速响应市场需求的能力,特别是形成了适应全球市场上丰富多样的客户群,实现远程定制、异地设计、就地生产的协同化新型生产模式;使产品制造模式、生产组织模式、以及企业商业模式等众多方面均发生根本性的变化。

实际上,西方某些经济学家们提出的第三次工业革命,更多地是从产业模式的角度考虑的;他们认为的第一次工业革命是18世纪开始的大机器生产,第二次工业革命是20世纪初形成的大批量大规模机器生产,而第三次工业革命则会形成多品种、小批量、定制式的新型生产模式。

要特别重视的是,无论从哪个角度考虑,“制造业数字化智能化”都是新的工业革命的核心技术。

三、以工程化产业化为主线,推进中国制造业数字化智能化

胡锦涛总书记指出,实现创新驱动发展,最关键的是要促进科技与经济紧密结合。实现中国制造业数字化智能化,最关键的是要推进工程化产业化。

创新就是创造新事物,这个概念被赋予了很深刻而重要的内涵。英语中有三个词汇:discovery、invention和innovation,这三个词既有联系,又有着深刻的区别,discovery是科学发现;invention是技术发明;innovation,是科技创新。科学发现和技术发明一定要完成工程化并面向市场实现产业化,真正转化为现实生产力,才能叫做innovation ─ 科技创新。工程化产业化将科技创新与产业发展紧紧地融合在一起,是科技创新的重要组成部分,是促进产业结构调整、全面提升产业核心竞争力的决定性因素,是创新驱动发展的关键。

在制造业数字化智能化的实施过程中,我们要牢固树立创新服务发展的意识,进一步解放思想,进行有组织创新、集成创新和协同创新,最大限度解放和发展科学技术第一生产力,特别是推进科学技术成果的工程化产业化。一是充分发挥我国的制度优越性,政府主导、总体规划、分步实施、重点突破、全面推进,动员千军万马,集中精兵强将,实行有组织的创新;二是加快推进信息化与工业化深度融合,通过以数字化智能化为核心的信息技术改造提升传统制造业,进行集成创新;三是构建以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的创新体系,形成制造业数字化智能化创新联盟,进行协同创新。

中国制造业的同志们有一个共同的奋斗目标:到2020年,中国机械产品全面应用数控技术,总体升级为“数控一代”,中国制造业基本普及数字化技术,并在若干领域实现一定程度的智能化;到2030年,中国机械产品总体升级为“智能一代”,中国制造业在主要领域全面推行智能制造模式,整体上走到世界前列,为中国的现代化做出战略性、关键性、基础性的贡献。

当前位置:

当前位置: 京公网安备 11010202008133号

京公网安备 11010202008133号